配列同一性クレームにおける計算方法の曖昧性とその法的影響《バイオ特許調査の専門家が解説》

バイオテクノロジー分野の特許において、「配列同一性XX%以上」という数値限定クレームが広く用いられています。しかし、配列同一性の計算方法には複数のアプローチが存在し、使用するアルゴリズムやパラメータ設定により結果が大きく変動することが知られています。

本稿では、この計算方法の曖昧性が特許の有効性および権利行使に与える影響について、日米欧の判例を分析し、配列検索を含む特許調査および出願等の実務上の課題と対応策を検討します。

1.はじめに

近年、バイオ製品市場の急速な拡大に伴い、配列情報に基づく特許クレームの重要性が高まっています。 特に、抗体・核酸医薬品や産業用酵素等の開発において、「特定の配列に対してXX%以上の同一性を有する」という形式のクレームが頻繁に用いられています。 しかしながら、配列同一性の計算方法が明確に特定されていない場合、特許の有効性や権利範囲の解釈において重大な問題が生じる可能性が指摘されています。 この問題は最新の実態調査からも明らかです。 筆者が2023年以降に発行された「XX%以上の配列同一性」を規定する公報をランダムに22件調査した結果、5件(約23%)において計算方法が明確に特定されていないことが明らかとなりました。 約4分の1という高い割合は、本問題が理論的なリスクではなく、現実的な課題であることを示しています。

このコラムでは、配列同一性計算における技術的課題を整理し、日米欧各法域での判例法理を分析することで、実務上の対応策を提示することを目的とします。

2.配列同一性計算における技術的課題

(1)計算方法の多様性

配列同一性の計算には、使用するアルゴリズム、パラメータ設定、および同一性パーセンテージの算出基準(分母の定義)により、複数のアプローチが存在します。

【表1 主要なアラインメントアルゴリズム】

| アルゴリズム | 特徴 | 適用場面 |

| Needleman-Wunsch | グローバルアラインメント | 全長比較 |

| Smith-Waterman | ローカルアラインメント | 部分配列比較 |

| BLAST | 高速ローカル検索 | データベース検索 |

| FASTA | 高速類似性検索 | 大規模データベース |

使用するアルゴリズムによって配列同一性は大きく変動します。 これは、各アルゴリズムが異なる数学的原理と最適化戦略に基づいているためです。

(2)分母定義による計算結果の変動

同一のアラインメント結果に対しても、パーセンテージ計算の分母をどのように定義するかにより、結果が大きく変動することが知られています。

分母定義の類型:

- アラインメント基準:実際にアラインメントされた領域の長さを分母とする

- クエリ基準:検索に使用した配列(クエリ配列)の全長を分母とする

- サブジェクト基準:比較対象配列(サブジェクト配列)の全長を分母とする

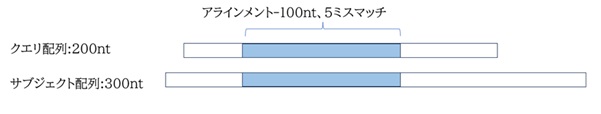

《計算例》 以下の図1のように、クエリ配列が200塩基、サブジェクト配列が300塩基の長さを有し、100塩基のアラインメント領域において5箇所のミスマッチがある場合、各基準での同一性は以下のようになります。

【図1 アラインメントの例】

- アラインメント基準: (100-5)/100 = 95% (5ミスマッチ相当)

- クエリ基準: (100-5)/200=47.5%(105ミスマッチ相当)

- サブジェクト基準: (100-5)/300=31.7%(205ミスマッチ相当)

この例が示すように、同一の配列を比較しているにもかかわらず、計算基準の違いにより約2倍以上の差が生じる可能性があります。 したがって、分母定義の明確な規定が必要となります。

(3)アルゴリズム固有の分母定義

各アルゴリズムは、その設計思想と用途に応じて、デフォルトで異なる分母定義を採用している場合があります。 ただし、これらの設定は必ずしも固定的ではなく、ユーザーが変更可能な場合も多いです。 したがって、デフォルト設定で規定する場合、その旨の記載が必要となります。

【表2 主要なアラインメントアルゴリズムにおけるデフォルト分母】

| アルゴリズム | デフォルト分母 | 特徴 |

| BLAST, FASTA | アラインメント長 | 最適化された局所領域 |

| GLSearch | クエリ配列長 | 検索配列全体を基準 |

| GSSearch | サブジェクト配列長 | 対象配列全体を基準 |

| GGsearch | グローバルアラインメント長 | 端から端まで比較 |

(4)ギャップペナルティの重要性

配列間にギャップ(欠失または挿入)を導入する際のペナルティ設定も、アラインメントの質と同一性の値に決定的な影響を与えます。 特に、配列長が大きく異なる配列間の比較では、ギャップ開始ペナルティとギャップ伸長ペナルティの設定が同一性計算結果を左右する主要因となるため、これらのパラメータについても明確な規定が必要となる場合があります。 ただし、各アルゴリズムで採用されているデフォルトのパラメータ設定で十分な場合は、その旨を明確に記載する必要があります。

3.米国における法的動向:明確性要件の厳格化

米国の特許実務において、配列同一性の計算方法の曖昧さは、特許クレームの有効性を左右する重大なリスク要因として認識されています。 クレームの権利範囲が不明確であると判断された場合、明確性要件(indefiniteness)違反により特許が無効とされる可能性があります。

(1)Butamax v. Gevo事件:計算方法不特定による無効判決

このリスクを具体的に示した下級審の事例が、Butamax Advanced Biofuels LLC v. Gevo, Inc.事件(デラウェア州連邦地裁, 2015年)です。

本件では、「アミノ酸配列がSEQ ID NO: 179又は187に対して少なくとも95%の同一性を有する」というクレームに対し、裁判所は、多様なアラインメントアルゴリズムやパラメータ設定が存在し、それぞれが異なる値を算出しうる点を指摘しました。 明細書が計算方法を一意に特定するための十分なガイダンスを提供していないとして、クレームは明確性要件に違反し無効であると判断しました。

この判断の根底には、最高裁判所がNautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.事件で示した基準があります。 これによれば、特許クレームは、当業者がその範囲を「合理的な確実性」をもって理解できるよう記載されなければなりません。 Butamax事件の判決は、計算方法の多様性がこの「合理的確実性」を損なうと結論付けたものです。

(2)CAFC判例での言及

さらに、この考え方は連邦巡回控訴裁判所(CAFC)も示しています。

Teva Pharms. USA, Inc. v. Sandoz, Inc.事件(CAFC, 2015年)において、CAFCは複数の測定方法が存在する用語の明確性について議論する中で、配列同一性を典型例として挙げ、「ある特許が『少なくとも95%の配列同一性を有する』とクレームしているにもかかわらず、明細書がどのアルゴリズムやパラメータを使用すべきかを特定していなければ、当業者は権利範囲の境界を合理的な確実性をもって判断することができないだろう」と言及し、計算方法の特定が不可欠であることを強く示唆しています。

4.欧州における解釈基準

(1)「最も広い解釈」の原則

欧州特許庁(EPO)は、配列同一性の計算方法が特定されていない場合、米国とは異なるアプローチを取ります。 クレームを直ちに不明確として無効にするのではなく、「最も広い合理的な解釈(the broadest reasonable interpretation)」を適用することを審査基準(Guidelines for Examination, F-IV, 4.24)で明確にしています。

審査基準によれば、「同一性のパーセンテージを決定するためのアルゴリズムまたは計算方法が定義されていない場合、関連する出願日において既知のいかなる合理的なアルゴリズムまたは計算方法をも用いる、最も広い解釈が適用される」とされます。 この解釈の下で、クレームが新規性・進歩性の要件を満たすかが判断されます。

(2)審決T 1141/10の分析

この原則がどのように適用されるかを示す代表例が、異議審判における審決T 1141/10です。 「少なくとも80%のアミノ酸同一性」を規定するクレームに対し、明細書は計算方法を特定していませんでした。

審判部は、複数の合理的な計算方法の中から、出願人にとって最も不利な結果、すなわち同一性がより高く計算されることで先行技術に包含されやすくなる解釈(計算方法)を採用しました。 具体的には、PID2法(アラインメント基準かつギャップを無視する方法)を用いると先行技術の配列との同一性が80%の閾値を超えると判断しました。

その結果、このクレームは先行技術に対して新規性を欠くとして、無効と結論付けられました。 本審決は、計算方法を特定しないことが、いかに特許権者にとって不利な結果を招きうるかを示しています。

(3)米国との比較

このように、計算方法の曖昧さに対し、米国では「明確性要件」違反としてクレーム自体が無効になるリスクがあるのに対し、欧州では「最も広い解釈」によって先行技術との関係で「新規性・進歩性」が否定されるリスクとして顕在化します。 アプローチは異なるものの、いずれの地域においても、配列同一性の計算方法を明細書で一意に特定することが、安定した権利を取得・維持する上で極めて重要であることに変わりはありません。

5.日本における法理:数値限定発明の解釈

日本では、配列同一性そのものが正面から争われた裁判例はまだ見当たりません。 しかし、「数値限定発明」における測定方法の記載に関する豊富な裁判例の蓄積があり、その法理が適用されると解されます。

(1)権利範囲の解釈:侵害論における「全ての既知の方法」ルール

侵害訴訟における権利範囲の解釈については、知財高裁大合議判決である「マルチトール含蜜結晶」事件(知財高判平成16年2月10日、平成15年(ネ)第3746号)が画期的な判例となっています。 本判決は、測定方法が明細書に特定されておらず、複数の公知な測定方法によって異なる数値が得られる場合、「特許権者において特定の測定方法によるべきことを明細書中に明らかにしなかった以上、従来より知られたいずれの方法によって測定しても、特許請求の範囲の記載の数値を充足する場合でない限り、特許権侵害にはならない」と判示しました。

なお、「シリカ質フィラー」事件(東京地判平成25年3月15日、平成23年(ワ)第6868号)、「ティシュペーパー」事件(知財高判平成28年9月28日、平成27年(ネ)第10016号)等においても、同様の法理が踏襲されています。

この「全ての既知の方法」ルールを配列同一性クレームに適用すれば、被告は、一つでも合理的かつ公知な計算方法を用いて自社製品がクレーム範囲外となることを示せば、非侵害の主張が認められる可能性が極めて高いといえます。

(2)有効性の判断:無効論における明確性要件

一方、特許の有効性の観点からは、測定(計算)方法の不特定は「明確性要件」(特許法36条6項2号)違反として無効理由になりうると考えられます。 しかし、実務上、裁判所がこの理由のみで直ちにクレームを無効とすることには慎重な傾向があり、当業者が技術常識から合理的な計算方法を導き出せるかが考慮されます。

(3)米国・欧州との比較

日本の「全ての既知の方法」ルールは、結果として特許権者に最も不利な解釈がなされる点で欧州(EPO)の「最も広い解釈」と類似しています。 しかし、その適用場面が異なります。 日本のルールは主に侵害論で被告の非侵害を認める方向に働くのに対し、EPOのルールは有効性判断(新規性・進歩性)でクレームを無効にする方向に働きます。

また、明確性要件違反のリスクは米国と共通しますが、米国の方がより厳格に判断される傾向が見られます。

結論として、アプローチに濃淡はあれど、日本においても、配列同一性の計算方法を明細書で一意に特定しなければ、侵害場面では権利行使ができず、有効性判断の場面では無効とされるという二重のリスクを負うことになります。したがって、安定した権利のためには計算方法の特定が不可欠です。

6.実務上の考察と戦略的対応

配列同一性クレームの解釈を巡る曖昧さは、特許実務の様々な局面で戦略的な重要性を持ちます。 それは後発医薬品の開発に限らず、新規創薬、ライセンス交渉、M&Aにおけるデューデリジェンスなど、広範なビジネス活動に影響を及ぼします。

(1)侵害調査・評価(鑑定)における留意点

配列同一性クレームを含む特許の侵害調査及び評価では、以下のような段階的アプローチが必要となります。

第1段階:包括的な配列検索とスクリーニング

配列検索を行う際には、まず配列検索ツールで母集団となる候補を抽出します。配列検索ツールでは、最も広く候補を抽出できる可能性が高い計算方法(例:BLASTのアラインメント基準など)を採用します。 次に、抽出された母集団に対してスクリーニングを行います。配列検索の結果には、通常、アラインメント基準、クエリ基準、サブジェクト基準など複数の同一性指標が含まれているため、これらのいずれかが想定される特許クレームの閾値を満たすものを候補として抽出します。この段階では、感度を優先し、偽陽性(実際には非侵害だが候補として抽出される特許)を許容します。 このアプローチにより、各特許の明細書記載に関わらず、潜在的なリスク特許を漏れなく抽出することができます。

第2段階:明細書の詳細解析

配列検索の後、スクリーニングで抽出された公報について、各明細書に記載された計算方法に従って同一性を再計算します。 明細書の記載が曖昧または不十分な場合には、複数のアルゴリズムとパラメータ設定による計算を実施し、結果の変動範囲を評価します。

第3段階:法域別リスク評価

各特許について、対象法域(日米欧)の判例法理に照らした最終的なリスク評価を行います。 例えば、日本特許については「全ての既知の方法」ルールを適用し、一つでも非侵害となる計算方法があれば、リスクを低減できるため、その可能性をさらに調査します。

(2)無効資料調査・評価(鑑定)における戦略的活用

競合他社の特許を無効化するための無効調査では、計算方法の曖昧性を以下のように戦略的に活用します。

米国特許の場合

計算方法の不特定そのものを明確性要件違反として主張できる可能性があります。 明細書の記載を精査し、アルゴリズム、パラメータ、分母定義のいずれかの不明確性を見出します。 さらに本稿の主題である計算方法の曖昧性とは別に、特にAmgen v. Sanofi事件(米国最高裁、2023年)判決以降、配列同一性クレームについて実施可能要件(enablement)の判断が厳格化されている点も、米国特許の無効化戦略において極めて重要です。 計算方法の不明確性に加えて、クレームされた配列長と不明確な配列同一性%から導き出される膨大な数の配列を網羅することが、明細書に記載された実施例に照らし、いかに過度の試行錯誤を強いるかを具体的に論じることが有効な攻撃手段の一つとなりえます。

欧州特許の場合

「最も広い解釈」の原則に基づき、先行技術文献との同一性が最も高くなる計算方法を積極的に採用します。 複数の計算方法を試行し、いずれかの方法で閾値を超える先行技術が見つかれば、新規性・進歩性欠如の強力な論拠となります。

日本特許の場合

明確性要件違反を補助的な無効理由として位置づけつつ、主たる無効理由(新規性・進歩性欠如)の立証に注力します。 複数の計算方法で先行技術との同一性を評価し、最も不利な結果を採用することで、無効主張の説得力を高めます。

(3)出願における留意点

配列同一性クレームを含む特許出願では、以下の点に特に留意する必要があります。

明細書記載の充実化

- アルゴリズムの特定:「配列同一性(%)は、NCBI BLAST+スイートに含まれるblasnプログラム(バージョン2.13.0)を用いて算出される」といった具体的な記載。

- パラメータの明示:「計算は、-task blastnオプションを指定し、ギャップコスト(-gapopen 5, -gap extend 2)および他の全てのパラメータをデフォルト設定として実行する」といった詳細な設定の記載。

- 計算式の明確化:「同一性は以下の式により算出される。同一性 (%) = (一致した塩基数 / アラインメント長) × 100」といった数式による定義。

このような記載により、各法域でのクレームの明確性および安定的な権利確保に対応することが可能となると考えられます。

7.おわりに

配列同一性クレームにおける計算方法の曖昧性は、日米欧の各法域でそれぞれ異なる形で、しかし同様に深刻な法的リスクを顕在化させます。 米国では明確性要件違反による特許無効、欧州では最も広い解釈による新規性・進歩性の否定、そして日本では全ての既知の方法ルールによる権利行使の困難化という形で、特許権者に不利に働きます。

このグローバルな課題に対応するためには、出願段階で計算方法を一意に特定する詳細な明細書を作成することが最も効果的な解決策です。 また、配列検索を含む特許調査や権利行使の場面では、各法域の法理を深く理解し、計算方法の多様性を念頭に置いた多角的かつ戦略的なアプローチが不可欠です。 バイオテクノロジー分野の特許実務者は、これらの動向を常に注視し、技術的・法的に精緻な対応を講じることが求められます。

バイオ医薬等に関する特許調査はご相談ください

当サイトを運営している日本アイアールは特許調査・技術調査をコア業務としており、バイオ医薬関連技術についても専門性の高いサーチャーチームが対応しています。 配列検索を含む特許侵害予防スクリーニング調査および無効調査をご希望の方は、ニーズに応じて最適な調査プランをご提案しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【この記事の執筆者】 木羽 邦敏(弁理士) - 日本アイアール株式会社 バイオ調査コンサルタント - ランフォード国際特許事務所 代表

《参考文献》

- 1) Butamax Advanced Biofuels LLC v. Gevo, Inc., 124 F. Supp. 3d 347 (D. Del. 2015)

- 2) Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014).

- 3) Teva Pharms. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 789 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2015).

- 4) European Patent Office. Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.02 in Case T 1141/10 (2010).

- 5) European Patent Office. Guidelines for Examination, Part F, Chapter IV, 4.24.

- 6) 東京高等裁判所平成15年(ネ)第3746号「マルチトール含蜜結晶」事件判決.

- 7) 山口健司. 「裁判例から読み解く,数値限定クレームに対して複数の測定方法があり得る場合の帰趨」. 知財管理, 64(7), 985-1000 (2014).

- 8) 日本国特許庁. 「特許・実用新案審査ハンドブック 附属書B 第2章 生物関連発明」.

- 9) Hammond, D. “Interpreting Biological Sequence Claims at the EPO – a Cannabinoid Case Study.” HLK Patent Attorneys (2022).

- 10) 日本特許庁. 「審判実務者研究会報告書 2024」.